「だったら、自分で作ればいい」(1)

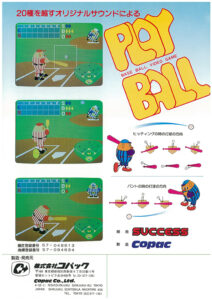

社長室に入ると、左手の壁には大きなパネルが飾られている。描かれているのは、野球のユニフォーム姿のまるっこいキャラクターが数体。方眼紙の1コマ1コマを色鉛筆でていねいに塗りつぶしたドット絵だ。これは、1983年に発売されたアーケード用ゲーム『PLAY BALL』のキャラクター原画であり、吉成社長の手描きだというこの原画こそが、日本のゲーム史と共に歩んできたサクセスの原点でもある。

「インベーダー」の次を狙え

――サクセスが設立された当時は、インベーダーゲームが日本全国を席巻し、社会現象にもなっていた時期ですね。

吉成 当社はもともとアーケードゲーム機器の※オペレーター業務を行っており、当然インベーダーゲームも取り扱っていました。ところが、当時のゲーム業界には古い体質が残っていて、理不尽な慣習が横行していたんです。そのひとつが「抱き合わせ商法」でした。 ゲーム機を仕入れようとすると、まったく市場価値のないゲームとセットにして、2つセット、ときには3つセットで高値で売りつけられるんです。そんな理不尽な慣習に僕は心底腹が立っていた。それならば自分でゲームを作ってしまおうと思ったんです。

※アーケードゲーム業界は、ゲームを作るメーカー、販売するディストリビューター、購入したゲーム機を、ゲームセンター・遊園地・ショッピングセンター等に設置して商売をするオペレーターの3つの業態に分けられる。オペレーターは、設置先店舗に、売上の40~50%を支払う。

――すでにゲーム業界に携わっていたとはいえ、開発となると、ずいぶん勝手が違いますよね?

吉成 それはもう、何から何まで(笑)。当時はマイコン(マイクロコンピューター)が注目を浴び始めた時代でもあったので、アーケードゲームをはじめとするコンピューターゲーム市場が今後伸びるであろうことは予想できていました。 ただ、その時は、どうすればゲームが作れるかということに関しての情報は皆無でした。当時、僕が通っていたマイコン教室の講師に「インベーダーゲームを作るとすると、幾らぐらいでできますか?」と訊ねたら、「50万円程度だろう」という答えでした。そんな金額で済むはずもないのに、その時は「なるほど、そんなものなのか」と素直に信じてしまったんですね(笑)。で、「それなら作ろう!」と決意したわけです。最初に作ったのは野球ゲーム『PLAY BALL』でした。

作った基板が動かない!?

――吉成社長はBASICを学ばれていたとのことですが、ご自身でシステムを開発したのでしょうか?

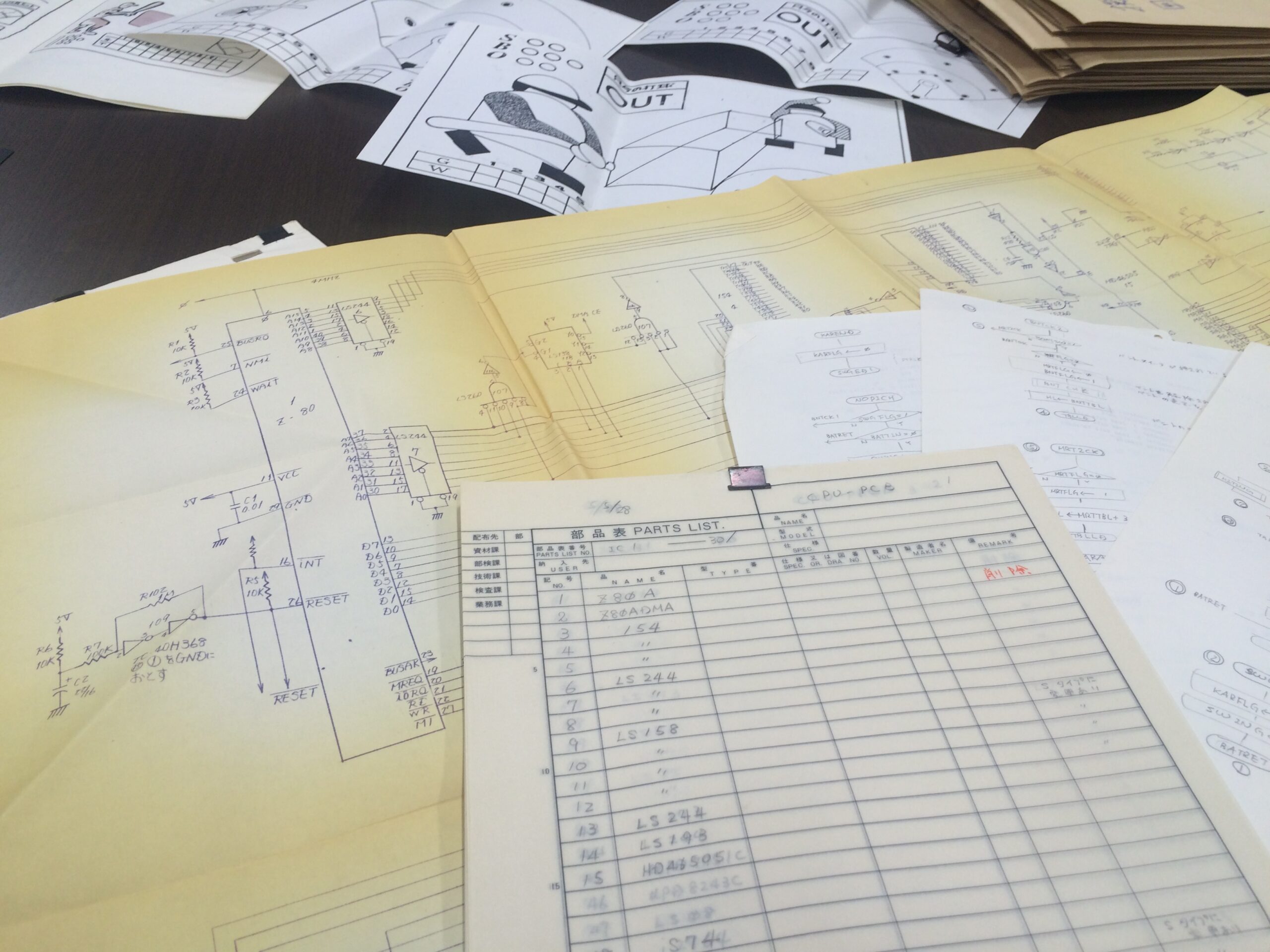

吉成 僕の技量ではさすがに難しかったので、外部に発注しました。 アーケードゲームというのは、回路設計から始まります。まず、どんな解像度にするか、発色は何色にするか、どんなICを使うか等を決めて、回路図を書きます。次に、回路図に基づいて試作基板を作ります。 回路設計は、最初は富士ゼロックスに勤めるエンジニアにアルバイトとして頼みました。だけど彼の手には負えなかったらしくて、いつまでたってもできあがってきません。しょうがないので、次にソニーのエンジニアに頼んで、やっと完成。その次にやることは、その回路図を元に試作基板を作ることなんですが、ソニーの下請けの会社にお願いして作ってもらったんです。

――ようやく基板が完成したわけですね。

吉成 いやいや、そうもいきませんでした。ICを載せた試作基板はできあがったものの、電気を通してもさっぱり動かなかったんです。 それをなんとか動くようにしてくれたのが、うちで雇った新人のプログラマーでした。今になって思うと、彼は天才的な才能を持っていたんですね。もし才能がない人間だったら基板も完成していなかったはずですから(笑)。本当にラッキーだった! 基板完成までは本当に長かったですよ。回路設計にまず1年。それから試作基板を作って、動くようになるのにさらに半年以上だから、1年半もかかっちゃいましたね。 数千本のハンダで繋がれた線が正しく繋がれているか、導通不良のハンダがないか、それをひとつひとつテスターでチェックしていくんです。気が遠くなる作業でしたね。今思い出してもぞっとします。

吉成社長のつぶやき(1)

赤字続きにもかかわらず、ゲーム開発からの撤退を考えたことはないという吉成社長だが、一度だけ悩んだことがあるという。 『最初の試作基板を動かしてくれたプログラマー、こいつが、天才肌なんだけどめちゃくちゃ変人でね。昼過ぎにやってきて朝まで仕事していくから僕もつきあってずいぶん徹夜したものだけど、コミュニケーション能力がまったくない男だったから、心底まいってしまって、「今後ゲームを作っていくのに、こういう人種とつきあわなくてはいけないのであれば、もう開発を止めようかな・・・」って思いましたね。いつも「トランジスタ技術」や「インターフェース」を小脇に抱えてたなあ』

2016年7月1日

このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptが無効になっている場合は、有効にしてください。

このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptが無効になっている場合は、有効にしてください。